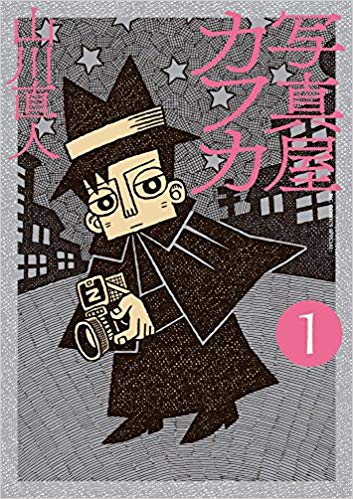

コミックス『写真屋カフカ』 山川直人・著 小学館・刊

元号が平成から令和に変わったばかりだが、紹介するのは昭和の匂いがぷんぷんするコミックスだ。主人公の谷遠可不可(コクトオ・カフカ)は、カメラマンではなく写真屋を自称する男。父の死後、父の営んでいた谷遠写真館が閉鎖となり、可不可はフリーの写真屋になった。黒いハットに黒いマント。古いカメラを使って、時代の波に呑み込まれていく物や人にレンズを向ける。

彼の撮る写真の対象は一風変わっている。「なくなりそうなものを撮るのが趣味なんだ」と自ら言うとおり、公衆電話や銭湯など、やがて無くなってしまいそうなものを可不可は好んで撮る。商売っ気はほとんどない。しかし、お金では買えない写真を撮る。風景や人そのものだけでなく、その中に潜む思い出や過去を写し取る。ただし何が映っているのかは、可不可も現像するまでわからない。また写真を撮ってもらった方も、見えないものが見えるのは一瞬で、すぐ普通の写真に戻ってしまうので、変に心に残ってしまう。

この魔法のような写真は、人をたぶらかしているのではないかと疑われ、刑事に目を付けられて尋問を受けたりもする。しかし可不可の写真が、ある特定の人間の想いにだけ関わるものだということがわかると、刑事は静かに見守ってくれたりもするのだった。

父親の遺した紙芝居の道具を大事にしている主婦がいた。彼女は交通安全や衛生管理の紙芝居を、ボランティア活動として演じていた。しかし本当は父親が得意だったスリリングな活劇物やグロテスクな怪奇譚の紙芝居を見せたかった。父親の時代は、「内容が俗悪だし、見物料がわりに売ってる駄菓子が不衛生だって、親や学校の先生には評判が悪くてね。それでも子供たちは、親の目を盗んで見にきてくれたそうよ」。やがてその主婦は可不可たちの後押しを受けて、紙芝居好きだった老人たちや若者たちを集めて、昔のままの紙芝居を上演して大喝采を浴びる。その瞬間にシャッターを切った可不可の写真には、老人たちの子供時代の活き活きとした顔や、彼女の父親の若き日の姿が映っていた。もちろんそれが見えたのは、一瞬のことだったのだが。

また別のエピソードでは、古い煙突があると聞いて、可不可は探しに出掛ける。地元の老人に教えてもらって辿り着いたのは、廃業した銭湯の煙突だった。周りをビルに取り囲まれてポツンと立つ煙突は、間もなく取り壊されるという。地元老人によれば、「いまは邪魔者扱いされているが、以前はこの町のどこからも見えるシンボルだったんだよ。昔は銭湯に持っていけば、たいていの物は焼いてくれたものさ」。粗大ゴミや端材など、確かに銭湯は民間の焼却炉のようだった。そんなリアルな過去を話す老人を撮ると、ランニング・シャツ一枚で走って銭湯に通っていたかつての少年の姿が映っていたのだった。

このように『写真屋カフカ』は、懐かしい風景と思いを描き出す。ただの懐古趣味ではない。失われていく物を押しとどめようとはせず、だが確かにそこにあった人間や物語を、一瞬だけ写真に蘇らせる。可不可いわく、「写真に映るのは色や形だけじゃない。風や匂いや温度…町の空気だ。俺は写真を撮ることで風景と会話してるんだ」。どうやら彼の撮影行為には、俳句と同じ側面が多々あるようだ。

「時計屋の時計春の夜どれがほんと 久保田万太郎」(季語:春の夜 春)

このコミックスを読んで最初に思い浮かんだのが、この句だった。ずらりと並んだ時計という圧倒的な現実を、春の夜がファンタジックに溶かしていく。もしこの時計屋を可不可が撮ったら、“ほんとの時計”はどんな風に映るのだろうか。次々に楽しい想像が膨らむ。

「あきかぜのふきぬけゆくや人の中」(季語:秋風 秋)

「あたたかきドアの出入りとなりにけり」(季語:あたたか 春)

2句とも万太郎の作。こうした万太郎の句は『写真屋カフカ』の世界に、かなり近い。

「あきかぜ」の句は、上五と中七のひらがなが利いていて、雑踏の中での孤独を童謡のような明るさで描いている。その明るさが『写真屋カフカ』と通じている。

「あたたかき」の句は、実に簡単な言葉で春の到来を動的に表わす。ドアという一語が自動ドアや回転扉を連想させ、万太郎ならではの一句となった。可不可が狙うなら、シャッターを開けっ放しにして、出入りする人々を幻想的に撮ることだろう。こんな風に『写真屋カフカ』を通して万太郎の句を見直してみるのも楽しいものだ。

作者の山川の絵は、エッチングのような独特のタッチを持っていて、モノクロを効果的に使って時代を超越していく。昭和を感じさせるのは、そうした画風もあるからだろう。令和になって以降、平成時代を顧みるテレビ番組や雑誌特集が増えているせいか、逆に昭和がいやに親しく感じられるようになった。時代の変わり目とはこうしたものなのだろう。

最後に、万太郎句の中でモノクロで描かれた昭和に最も似合っている句を紹介したい。

「遠近(おちこち)の灯りそめたるビールかな 万太郎」(季語:ビール 夏)

俳句結社誌『鴻』2019年7月号より加筆転載