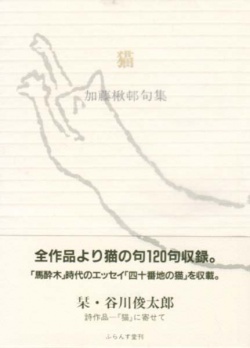

『加藤楸邨句集-猫-』 ふらんす堂・刊

先月号の当コラムで『芥川龍之介句集-夕ごころ-』を紹介したところ、谷口摩耶『鴻』編集長から「この精選句集シリーズは私も何冊か持っているけど、その中の『加藤楸邨句集-猫-』も面白いわよ」とご教授いただいた。すぐに手に入れて読んでみたところ、摩耶さんの言葉通り面白かったので、今回、取り上げることにした。

「百代の過客しんがりに猫の子も」(季語:仔猫 春)

この楸邨の有名な句を知ってはいたが、他にも多くの“猫句”があるのは知らなかった。『加藤楸邨句集-猫-』は、サブタイトルにもあるように、楸邨が猫を題材にして詠んだ句ばかりが収録されている。楸邨は終生、多くの猫を飼い、家族のように接していたという。

それを知ってからこの句を読むと、印象が変わった。「百代の~」は、突然思い立って猫を詠んだのではなく、日常の暮しの中でふと湧いた吟だったのである。芭蕉の紀行文『奥の細道』の序文にある「月日は百代の過客にして、行かう年も又旅人也」から受けたインスピレーションを、猫に託した楸邨の心持ちの温みに、僕は気付かされたのだった。

「爆音や霜の崖より猫ひらめく」(季語:霜 冬)

“昭和十九年十二月二十一日 戦局苛烈の報あり 午後九時、一機侵入、照空燈しきりなり”という添え書きがある。「ひらめく」という動詞が鮮烈だ。戦時の危機一髪に崖から飛ぶ猫の動作は、首都の上空を舞う敵国戦闘機の様子と重なりながら、ひたすら逃げるしかない一般市民の切迫した心情そのものである。

「青嵐猫には戦ぐねこじやらし」(季語:青嵐 夏)

「掌をなめて鼻撫でて猫露うごく」(季語:露 秋)

「露のんで猫の白さの極まるなり」(季語:露 秋)

猫の生態を詠んだ句群である。「青嵐」の句は、思わずねこじゃらしに目が行ってしまう楸邨の観察が面白い。言葉遊びから発して、揺れるねこじゃらしに反応する猫の具体的な動きが見えてくる。「掌をなめて」は、まるで露に猫の動きが映っているように感じられる写生の句だ。三句目は、「露」を飲んで猫が白くなるわけはないが、芭蕉の「石山の石より白し秋の風」(季語:秋風 秋)という句を思い起こさせる含みがある。「露」という微細な季語のニュアンスを、楸邨は猫を通して確かに把握している。

「恋猫の皿舐めてすぐ鳴きにゆく」(季語:恋猫 春)

「猫の恋声まねをれば切なくなる」(季語:恋猫 春)

楸邨は恋猫も好んで詠んだ。春が来ると、猫たちの行動は豹変する。他の季節には何事にも執心しないように見えた猫が、大きな声で鳴き、激しく争う。「皿なめてすぐ」に生命活動の最前線に戻る猫の忙しなさが描かれている。だからこそ「声」を真似ると、そんな猫の気持ちが知れて切なくなるのだろう。

「豆撒の猫疾駆して終りけり」(季語:豆撒き 冬)

「猫かへり年送る顔揃ひけり」(季語:年送り 冬)

「猫乗れば猫もろともの飾り臼」(季語:飾臼 新年)

楸邨は猫を家族として扱った。節分の夜の子供たちの豆撒きは、猫にとっても一大事。鬼をやらう意味は分からなくとも、家族の安寧を祈る“騒ぎ”だということは承知しているのだろう。その騒ぎに、猫は疾駆することで参加するのだった。大晦日もまた、家族の大切な行事。加藤家では、猫の顔も揃ってこその年送りとなる。そして臼の上に載る猫もまた、新年を寿ぐ飾りの一つになるのだった。

「猫我を呼ぶなり枯れし野のひろがり」(季語:枯野 冬)

「くすぐつたいぞ円空仏に子猫の手」(季語:仔猫 春)

楸邨にとって、猫は家族であると同時に、楸邨自身への問い掛けに応える存在でもあった。「猫我を」の句は、世界にたった一人で立ち向かう楸邨の孤高を表わしている。反対に「円空仏」の句は、自らにある童心を手放しで猫に託していて微笑ましい。

こうした楸邨の“猫句”に加えて、この一冊には嬉しいオマケが二つ付いている。まずは巻末に収録された小説『四十番地の猫』だ。自伝ともとれるこの短編は、東京の勤め人暮しの機微と、それにまつわる猫の様子が描かれている。

「露地の子におのおの霜を踏む父あり」(季語:霜 冬)

小説の冒頭には、この句が置かれている。路地を近づいてくるお父さんの靴音を聴く、子供たちと猫がいる。近所の猫が作る社会が家族の話題の一つになったりするのだが、観察が細かくて面白い。何より、倫理や道徳など人間の思惑を排除した客観的な捉え方に共感する。

僕は自粛の日々を近所の散歩に費やしているのだが、雑司ヶ谷あたりはこの小説の舞台とほど近く、地域猫の天下なので、とても興味深く読んだ。軒を接して建てられた住宅街は、昭和の香りが漂っていて、一画には小さな八百屋さんや魚屋さんがひっそりと商売を営んでいる。その周辺を猫が気ままに歩いている様に、毎日癒されている。

もう一つのオマケは栞(しおり)で、詩人の谷川俊太郎が短いエッセイを寄稿している。これもまた猫を媒介にして、人間模様をクールに描く。家族でさえも、お互いの本当の気持ちが分からないことがしばしばある。そのことを猫に託して語るのは、楸邨に通じてもいて、実に価値のある栞になっている。谷川はこの短文を、楸邨の次の句を置いて締めくくっていて、豊かな余韻を添えることとなった。

「生れたる猫の子われの膝と逢ふ 楸邨」(季語:仔猫 春)

俳句結社誌『鴻』2020年5月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載