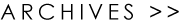

『Seize The Day 今を生きるための音楽』

山口洋・著 NO REGRETS・刊

シンガーソングライター山口洋の初のエッセイ集である。山口はHEATWAVE(ヒートウェイヴ)というバンドでも活動していて、阪神大震災のあった一九九五年に発表した「満月の夕」はその後、多くのアーティストにカバーされ、東日本大震災の際にはたくさんの被災者の心を慰めた。以前、このコラムでも取り上げたことがあるので、覚えている方もいるだろう。

山口は少年の頃、ロックンロールから天啓を受けて音楽活動を開始。以降、さまざまなロックを聴き続けてきた。自分で作るばかりでなく、リスナーとしても一家言あるアーティストで、『Seize The Day』はそんな山口がロックンロールの先達から受け継いだスピリットを他の人々に手渡すために、自らの言葉で記した一冊だ。

「ロックンロールの奥義の書」とでも言えばいいのだろうか。ただ単に「聴く」のではなく、山口が「体験」した音楽のことが書いてある。二〇一六年から約四年間にわたりWEBマガジンに連載された原稿に加え、昨年までに書き下ろした未発表原稿も収録。扱われているアーティストは、ボブ・ディランやクイーン、佐野元春などで、洋邦を問わないテーマのエッセイ七十六編が収められている。山口は音楽そのものや、それを作ったミュージシャンたちの生き方を自分の人生に重ねて語る。その切り口はとても深い。なので、彼の取り上げた音楽を知らない人にも共感を呼ぶだろうと考えて、今回、紹介することにした。

「好きなのは少し壊れてゐるところ 白熊左愉」(季語:無し)

山口は自分が苦しい時にニール・ヤングというアメリカのシンガーソングライターの歌を聴くと、身体に力がみなぎるという。ニールは自身のか細く頼りない声にコンプレックスを持っていた。が、山口は「視点を変えれば(中略)コンプレックスは力になり、欠けたところは個性になる。問題は続けられたかどうかだけ」と書く。ニールは1970年にソロデビューして以来、いまだに活動を続けていて、フジロックにも出演して会場を熱狂させた。人間、少し壊れているくらいが丁度いいのだ。

山口は真摯な読書家でもある。「文学と音楽」という章では次のように語る。

「音楽は若い頃に才能を発揮しやすい。残念ながら、加齢とともにソングライティングの能力は落ちていく。それは音楽的発想が多分にフィジカルに起因するものだからだと思う。逆に文学はメンタリティの老成に伴って深みを増してくる。それは認めざるを得ない」。

「殴りたるへこみが雪だるまの目玉 北大路翼」(季語:雪だるま 冬)

「パンクスに両親のゐる春炬燵 五十嵐筝曲」(季語:春炬燵 はるごたつ 春)

本書ではミュージシャンと同じように小説家を扱っていて、短い言葉で彼らの本質を突く。たとえばアメリカの作家チャールズ・ブコウスキーについては「ドブ川に映る夕日のように、たまに猛烈に美しい。醜悪で、笑えて、くだらなくて、たまに泣けてくる。(中略)この世界の暗闇を照らす汚れたヘッドライトのようなものだ」とする。ブコウスキーの破滅的な半自伝的小説は、パンクロックに通じる精神がある。「殴りたる」の句の悲惨なユーモアや、「パンクス(注:パンクロック支持者)」の句にあるペーソスは、山口の思うロックの大切な要素と重なる。

「石を嚙む 氷 氷を嚙むか 石 富澤赤黄男」(季語:氷 冬)

山口が尊敬するミュージシャンに“どんと”という人がいる。彼のバンド「ボ・ガンボス」が一時期、山口と同じレコード会社に所属していたので、二人は接する機会があった。天才と呼ぶにふさわしい才能で、自然としての人間を謳歌して名曲をいくつも作り、三十七歳の若さでこの世を去った。彼は「あたたかい方へ」という歌を遺していて、実際、沖縄に移住し、ハワイで亡くなった。一方で山口は「僕にとって、生きることをやり直すことは北を目指すのと同義だった」ので寒い土地ばかりを旅してきた。性分の違いと言えばそれまでだが、山口の作る歌は厳しく、鋭いものが多い。「石を嚙む」の句は、そんな山口の生き方を思わせる。極北の地では石と氷が互いに力比べをしている。リフレインのようでいて、「氷を嚙むか」と変化しているところに人生がある。

「ふと覚めし雪夜一生見えにけり 村越化石」(季語:雪夜 冬)

山口は人間観察にも優れている。彼のバンドHEATWAVEのメンバーである池畑潤二が、山口の母の葬儀に参列したときのこと。生前の母親と池畑は面識がなかった。「一度目の焼香を終えたあと、再び列の最後尾に並び、静かに二度目の焼香をする人物がいた」。それが池畑だった。山口がその行動の真意を問うと、池畑は「だって一回目は、はじめまして、やろ?」と答えたという。日本を代表するドラマーである池畑は、北九州市若松区出身。義理人情に厚い人柄に山口は絶大な信頼を寄せ、彼の二度にわたる焼香に深謝する。雪の降る夜に「ふと覚め」たとき、山口は池畑とのバンド人生を垣間見るのだろう。

音楽に深く根ざした特殊なエッセイ集だが、今を生きることを妥協なく追求するアーティストの言葉は、俳句の極意でもあるようだ。

「霜柱どの一本も目ざめをり 加藤楸邨」(季語:霜柱 冬)

俳句結社誌『鴻』2024年5月号

連載コラム【ON THE STREET】より加筆・転載