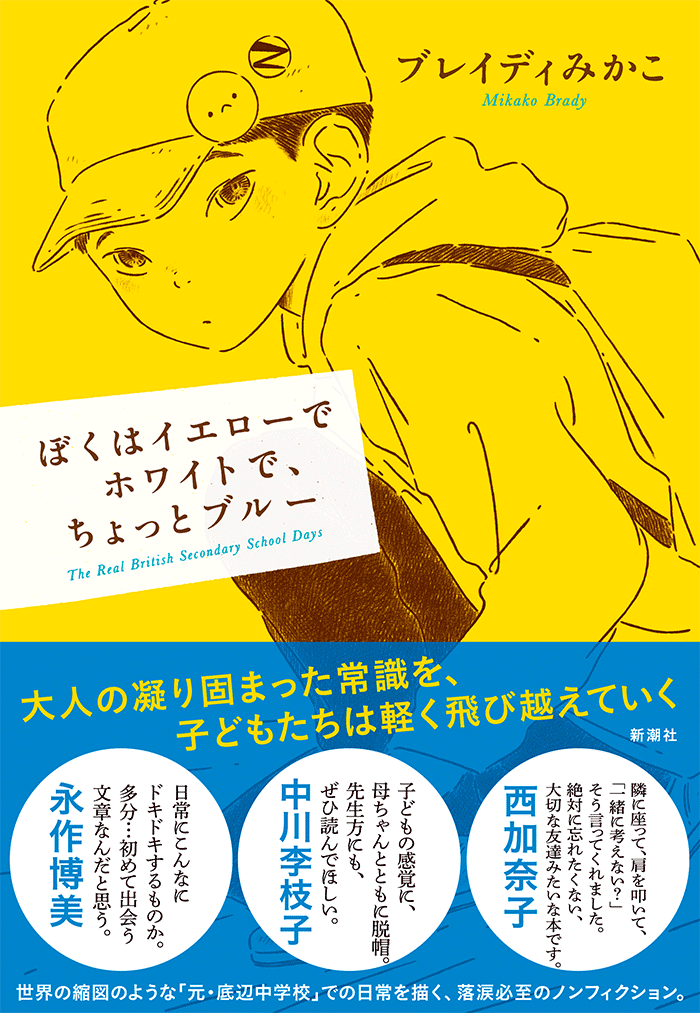

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』

ブレイディみかこ・著 新潮社・刊

著者のブレイディみかこは、朝日新聞の「欧州季評」など多くの連載を持つ、只今絶好調のコラムニストだ。この『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』も、新潮社のPR誌『波』に連載中の同名タイトル記事をまとめて一冊にしている。

1965年、福岡生まれ。著者はイギリスのパンクロック・バンド“セッスク・ピストルズ”のヒーロー、ジョン・ライドンに感化され、アルバイトをしては渡英を繰り返し、1996年からロンドンの南に位置する都市ブライトンに在住。アイルランド人の夫との間に生まれた息子のケン・ブレイディを育てている。現地で保育士の資格を取り、“最底辺保育所”で働いた体験を描いた『子どもたちの階級闘争――ブロークン・ブリテンの無料託児所から』で、2017年、新潮ドキュメント賞を受賞。同作で2018年、大宅壮一メモリアル日本ノンフィクション大賞の候補となった。

本書は、今年6月に初版が出たばかり。『波』での連載が始まった去年の1月から今年4月号分までが収録されている。中学に進学した息子ケンとの日々が克明にレポートされていて、結果、英国事情をリアルタイムに伝える優れたドキュメンタリーになっている。

たとえばEU離脱・残留に関して僕はいまひとつ解らずにいたが、ケンの通う学校の現状や、学友、その家族が語ることを通して、EU離脱という世界的な問題の本質を現地生活者の目を借りて知れることとなった。離脱に賛成しているのは、かつてのイギリスの栄華を忘れられない老人たちであり、そこには増え続ける移民の問題も絡んでいる。一方、若者層は、クラスメイトに多くの移民たちがいる中で育っているので、“新しい現実”に即した残留を希望している。そのことが、この本を読んでよく分かった。その他、失業や貧困、人種差別など、非常に複雑なイギリスの現状を著者は冷静に伝えてくれる。

本書で僕が特に惹かれたのは、イギリスの学校教育のことだった。イギリスの中学校では、公式な教科に「ドラマ(演劇)」が取り入れられている。生徒は笑い顔や泣き顔、怒った顔の演技をすることで、感情を他者に伝えることを学んだり、他者の役を演ずることで他者の気持ちを理解する術を身に付ける。今、日本でも相手の感情を理解することの苦手な子供がたくさんいるが、イギリスの教育システムは「演劇」を通して感情表現を中学生に教える時間をきちんと設けているのだ。

ある日、息子のケンが、先生から「ブルーという単語はどんな感情を意味するのか?」と訊かれたので「怒り」と答えたら、先生に「それは間違いで、悲しみや落ち込んでいる感情だ」と訂正されたという。それを聞いたブレイディは、ふと覗き見た息子のノートの端っこに「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」という落書きを見つける。「イエロー」は東洋人、「ホワイト」は白人、そして「ブルー」は感情を表わしている。ケンはアイルランド人の父と日本人の母を持っていることで、ちょっと悲しい気持ちになっているのか。しかしこの落書きがもし先生に訂正される以前に書かれたものなら、「イエローとホワイトの間に生れたことを、僕はちょっと怒っている」というまったく別の意味になる。

それに気付いた著者はハッとして、この一行を本のタイトルにしたのだった。ブレイディは「怒り」とも「悲しみ」とも取れる息子の一行の深さに、イギリスの世情の複雑さを託そうとしたのではないかと思う。息子は学校や街で理不尽な人種差別に遭いながらも、友人を増やし、日々を前向きに生きている。

この落書きの「ブルー」は、俳句の季語とまったく同じ役割を果たしている。一行全体の方向性を「ブルー」という一語が握っているからだ。

「曼珠沙華どれも腹出し秩父の子 兜太」(季語:曼珠沙華 まんじゅしゃげ 秋)

この有名な句の鑑賞のおおかたは、秩父の子供らの健康さを言うが、果たしてそうなのだろうか。曼珠沙華という季語の不吉なイメージを先行させる読み方もあるように思う。多義性があるからこそ、この句には底知れない魅力がある。

「しかられて一人のときも吊忍」(季語:吊忍 つりしのぶ 夏)

「いじめ受け土手の蒲公英一人つむ」(季語:蒲公英 たんぽぽ 春)

二句ともに小学生俳人として話題を呼んだ小林凛の十一歳の時の作。今回、『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』を読んで、僕はすぐに小林のことを思い出した。彼は学校で壮絶なイジメに合う中で、俳句に感情表現の活路を見い出した。季語の「吊忍」と「蒲公英」」は、悲しさと口惜しさの間で揺れる小林の気持ちと強く結びつき、感情表現を助けている。

「ラムネ飲み伊勢の思い出噴き出して」(季語:ラムネ 夏)は九歳の時の句で、季語の働きが見事。「噴き出して」が「ラムネ」にも「思い出」にも掛かっていて、ユニークな感動がある。過酷な環境でこそ、この新しい形の俳句が生まれた。

小林もケンと同じく、錯綜する世の中の価値観に揺さぶられながら、それでも進むことを止めない。彼らは社会の凝り固まった考えを、軽々と飛び越えていく。

本書はみかことケン親子の成長物語を率直に描いていて、シリアスながら痛快な一冊となった。

「ひよんの実を吹くとき眼つむりけり 後藤兼志」(季語:ひょんの実 秋)

俳句結社誌「鴻」8月号コラム「ON THE STREET」より 加筆・転載